Leggendo Piermaria Piacentini, Il Palazzaccio, Storia di un appalto a cavallo tra due secoli (Aracne Editore)

di Fabio Valerini

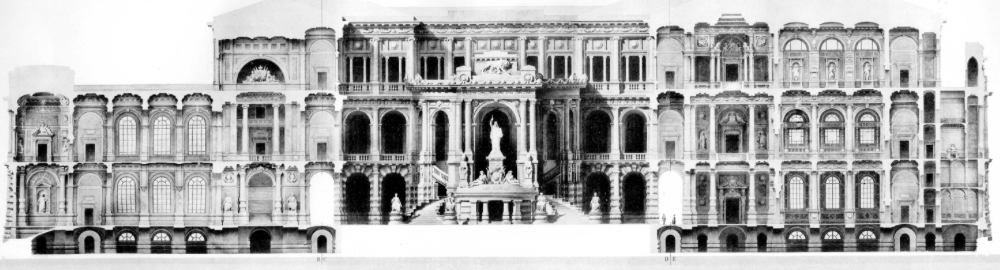

Se da piazza Navona percorriamo Via Zanardelli possiamo vedere in lontananza e in tutta la sua imponenza (che ricorda quella del Vittoriano anche per il rapporto con gli edifici circostanti), il Palazzo di Giustizia che per tutti è il Palazzaccio (alla cui posa della prima pietra partecipò proprio Zanardelli che era il Guardasigilli dell’epoca).

Se proseguiamo e camminiamo sul ponte Umberto I davanti a noi troviamo Piazza dei Tribunali su cui insiste la facciata principale del palazzo (anche se, oggi, per tutti è il Palazzaccio è a piazza Cavour) e guardando alla nostra sinistra la basilica di San Pietro.

Si narra che questa, forse, dovesse essere uno degli aspetti simbolici della costruzione di uno dei palazzi del potere di quella che era diventata la capitale d’Italia: fronteggiare il Vaticano (un po’ quel che si racconta, mutatis mutandis, per la collocazione della statua equestre di Garibaldi sul Gianicolo).

Quel palazzo un tempo ospitava tutti gli uffici giudiziari della capitale fino a quando, problemi strutturali, non portarono alla necessità di trovare altre sedi per far rimanere all’interno del Palazzaccio essenzialmente la Corte di Cassazione e la Procura della Repubblica (oltre alla sede dell’Ordine degli Avvocati di Roma con un braccio di ferro giudiziario sul diritto, o no, a permanere all’interno).

La vista del Palazzaccio di oggi non è quel che il suo progettista Guglielmo Calderini avrebbe voluto realizzare: il terreno scelto è un terreno vicino al fiume poco stabile (anche se il progettista non ne era troppo convinto) che ha reso necessario assestamenti in corsa e varianti nonché la riduzione dell’altezza.

Ma la storia di quel palazzo, che ha rischiato anche di essere abbattuto come qualcuno pensò di proporre, ha molto da raccontare sulla politica e l’amministrazione dell’epoca, e può rappresentare un caso di studio tutt’ora molto utile per capire a cosa prestare attenzione quando si devono realizzare opere pubbliche.

Ne è convinto Piermaria Piacentini, che è stato consigliere di Stato e presidente del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che nel suo libro Il Palazzaccio, Storia di un appalto a cavallo tra due secoli (Aracne Editore, 421 pagine) ha ricostruito lo scandalo – poco conosciuto anche se oggetto di un’approfondita inchiesta parlamentare – della costruzione del palazzo dalla sua progettazione alla sua esecuzione e al contenzioso che ne derivò tra l’amministrazione e l’appaltatore.

Se già il costo preventivato era molto alto, lo scandalo fu alimentato anche dal confronto tra quel costo e quello effettivamente sostenuto dall’Amministrazione alla fine dell’opera e anche a seguito dei contenziosi arbitrali che furono attivati: “un grosso scandalo che, una volta divenuto pubblico, provocò un notevole scalpore nella Roma umbertina e formò oggetto di una inchiesta parlamentare che si concluse con la Relazione sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia”.

Ma già la progettazione iniziale dimostrava che c’era qualcosa che non era stato approfondito: basterà ricordare che secondo la Relazione finale “la Direzione tecnica avrebbe dovuto ricordare in proposito che la commissione, la quale nel 1892 e 1893, ebbe l’incarico di riconoscere la natura del sottosuolo su cui poggia il palazzo e di determinare le cautele speciali, che si sarebbero dovute osservare nella costruzione del compimento del palazzo medesimo, aveva consigliato di ridurre al minimo possibile il carico dovuto alla massa costruenda. Si fece invece precisamente il contrario e si aumentarono, anziché diminuire le dimensioni del progetto”.

Un’ulteriore caratteristica della progettazione aveva contribuito agli aumenti dei costi: Piacentini ricorda che quella progettazione non forniva i dettagli dell’esecuzione tanto che era stato necessario procedere con successivi ordini di lavoro man mano che la realizzazione proseguiva con inevitabile aumento di spesa.

Nella Relazione si ricorda che la Commissione Astengo osservò che “data l’entità dell’opera ed essenzialmente il suo carattere di opera artistica, la compilazione di un progetto completo fin dall’origine anche nei particolari di esecuzione, non sarebbe stata consigliabile e forse neppure possibile. Ragioni tecniche di vario ordine rendevano preferibile il sistema che fu infatti seguito, quello, cioè, di delineare nel progetto, gli elementi essenziali, le caratteristiche e gli estremi indispensabili per determinare le basi dell’appalto. Le modalità di esecuzione, lo sviluppo delle singole parti potevano formare obbietto, più opportunamente, di studi e di disegni separati da eseguirsi, occorrendo, anche durante il corso dell’appalto”.

Quella Relazione per Piacentini rappresenta – e a ragione direi – un documento molto interessante non soltanto sullo spaccato della vita amministrativa e parlamentare dell’epoca tra l’ultimo decennio del XIX e il primo decennio del XX secolo e che aveva coinvolto artisti, imprenditori, burocrati e politici.

Quella storia consente di esemplificare i passaggi cui prestare attenzione per poter sperare di superare un giorno lo storico problema degli appalti pubblici che iniziano con un costo progettato e finiscono (nei casi in cui l’opera viene realizzata) con costi lievitati: tema tormentato su cui i lavori sono sempre in corso come dimostra l’imminente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti dal 1° aprile 2023.

Quella Relazione, e con essa la storia del Palazzaccio (forse anche perché quel palazzo rappresenta la “Giustizia”) è, quindi, interessante sia a livello storico, ma direi anche formativo ben potendo essere utilizzata come leading case non soltanto per i corsi di diritto amministrativo, ma in generale, per tutti gli studi giuridici, economici e sociali: un libro, quindi, da leggere come un romanzo e da studiare come un manuale.